Alla fine del medioevo, le persone capaci di leggere sono una minoranza, ma una minoranza in forte crescita. Tra queste donne e uomini, molti cercano nei libri un nutrimento dell’anima e un sostengo per una vita cristiana più intensa. In un dinamico gioco di richieste e proposte, molti predicatori sono attenti a questo fenomeno, seguito e incoraggiato.

Le parole pronunciate sul pulpito potevano infatti essere trasformate ed entrare negli spazi domestici o confraternali.

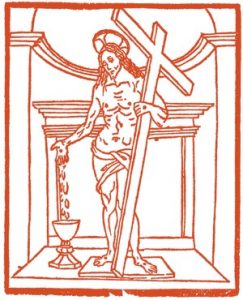

In Italia alcuni frati predicatori – grazie a un precoce uso del volgare – si affermano come maestri spirituali. I temi trattati, spesso con finezza, sono quelli centrali nella teologia e devozione del tempo: la Passione, la penitenza, la preghiera. Intorno al 1330, Domenico Cavalca († 1342) condensa nello Specchio della croce una spiritualità cristocentrica: si invita a guardare al Crocifisso come al «maestro in cattedra che insegna» e al «libro nel quale è scritta e abbreviata tutta la legge», sottolineando poi – con un registro affettuoso e drammatico – che «Cristo in croce sta come uomo innamorato».

Firenze, Antonio Miscomini, 14 novembre 1493. 4°

16.H.VI.23

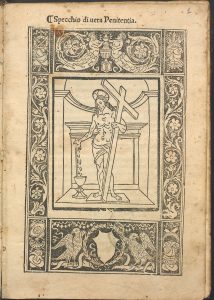

Una legame forte con la predicazione si ha nello Specchio di vera penitenza di Iacopo Passavanti († 1357), dove il frate rielabora i sermoni tenuti nella quaresima del 1354, mosso – così dice – dall’«affettuoso priego di molte persone spirituali e devote» che lo esortavano a scrivere quanto insegnava dal pulpito.

Il tema della penitenza è centrale anche nella Medicina dell’anima, un ‘catechismo’ scritto da Antonino Pierozzi (1389-1459), teologo domenicano, divenuto vescovo di Firenze nel 1446 (e proclamato poi santo nel 1523). Antonino si rivolge in particolare a «quelli che hano cura de anime», scrivendo «per aiutare li simplici sacerdoti» che non conoscono il latino, perché abbiano almeno le nozioni fondamentali per il loro ministero.

Bologna, [Baldassarre Azzoguidi], 1472. 4°

16.O.IV.19

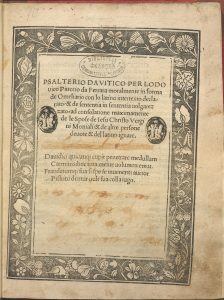

Un terzo tema cruciale è l’arte della preghiera. Nel 1522/4 Ludovico Pittorio – autore già incontrato – sceglie la via biblica, traducendo e commentando i salmi. Garantito dall’approvazione di «frate Domenico Reggio viceinquisitore nostro de Ferrara», il testo è rivolto anzitutto alle monache e alle «altre persone devote e del latino ignare».

Bologna, eredi di Benedetto Faelli il vecchio, 2 ottobre 1524. 4°

16.P.IV.4

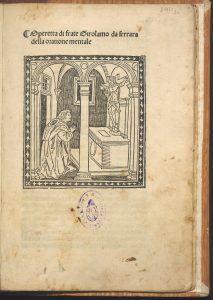

Pochi decenni prima, Savonarola († 1498) invitava invece tutti i fedeli a praticare l’orazione mentale. La preghiera personale e interiore era giudicata migliore di quella solo vocale e collettiva «perché ella congiunge più l’anima con Dio», favorendo il processo di conformazione alla Passione di Cristo. L’immagine sul frontespizio offre al lettore il modello a cui ispirarsi: un fedele inginocchiato davanti al Cristo crocifisso.

[Firenze, Bartolomeo de’ Libri, prima del settembre 1495]. 4°

16.H.VI.7

Punto focale della devozione del tempo, la Passione domina anche altri frontespizi, in forma narrativa con la scena del Calvario o simbolico-eucaristica là dove Cristo versa il sangue nel calice (come visto nello Specchio della croce e nello Specchio di penitenza).

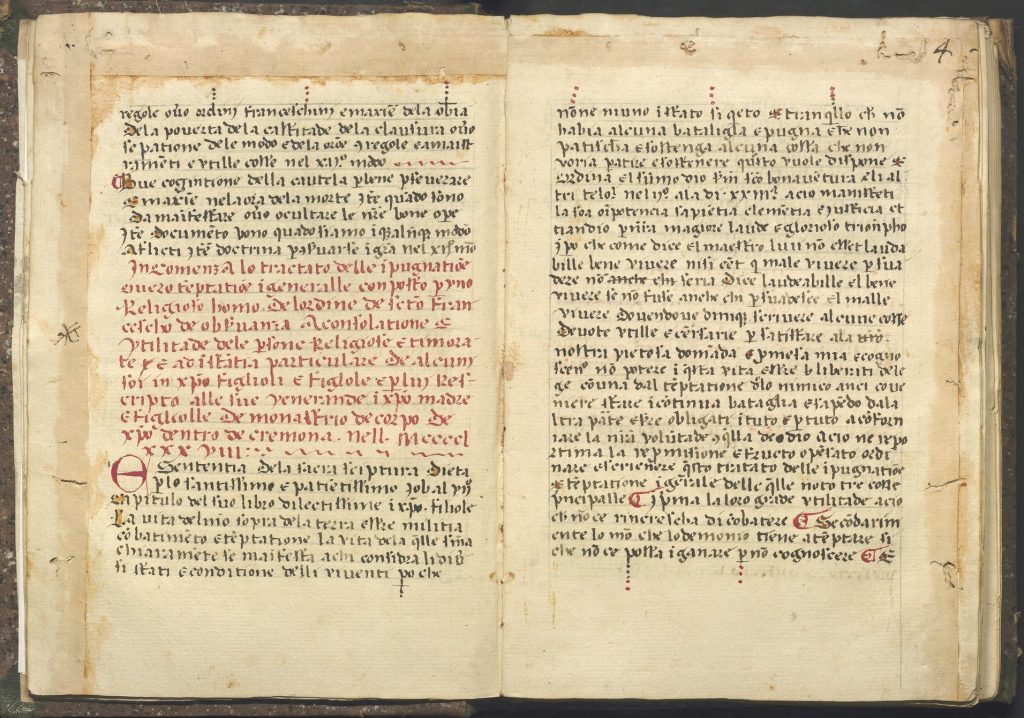

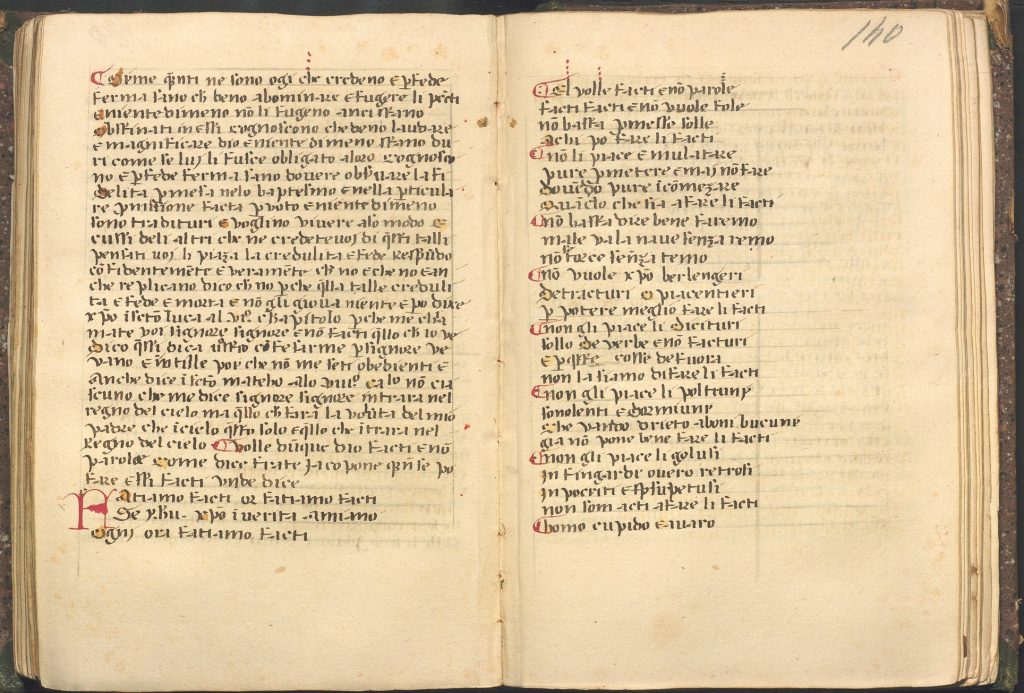

Approfondire la vita interiore, certo, ma ricordando che «la fede senza le opere è morta». È l’esortazione di un frate minore che nel 1488 rielabora per le monache del Corpus Domini di Cremona quanto scritto «ad instantia particulare de alcuni soi in Cristo figlioli e figliole». Trattando un tema che diverrà scottante pochi decenni dopo, il frate esorta a una fede operosa, perché «volle Dio facti e non parole». Il ritornello della lauda inserita nel testo non potrebbero essere più esplicito: «Fatiamo facti, or fatiamo facti, | se Yesu Cristo in verità amiamo, | ogni ora fatiamo facti».

1488

Ms. A.419